気温が低い今の時期は身体が冷えやすく、胃腸の働きはさらに弱まりやすくなります。胃の不調は、ただの“消化の問題”ではなく、気分や睡眠、日々のやる気にも影響を与えることがあります。

そこで今回は、漢方の力を用いた冬の胃疲れにやさしい日常のセルフケア習慣をご提案させていただきます。

冬は身体を温めることがとても大切です。冷えは体を緊張させるため交感神経が優位になりやすく、自律神経の乱れから胃腸の血流を滞らせてしまいます。

・胃の働きが鈍くなる

・消化が進まない

・気分が落ち込みやすくなる

こういった症状が見られた際は、胃腸が疲れているサインかもしれません。

そんなときは、「内側からゆるめる時間」を意識的につくることがケアの鍵です。特に温かい飲み物をゆっくり味わう時間は、胃だけでなく、自律神経にとっても“落ち着くスイッチ”になります。

冬の温活としてお勧めしたいのが、漢方をブレンドしたお茶です。

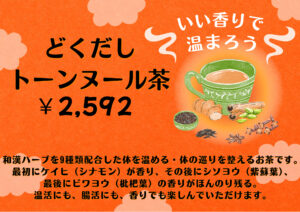

当院で販売しております「どくだしトーンヌール茶」は、体を温め、巡りを整える作用を持つ9種類の和漢ハーブがブレンドされており、ケイヒ(シナモン)の香りをはじめ、シソ葉やビワ葉などの香りがやさしく広がり、従来の漢方のような強い苦みなどを感じずに楽しむことが出来ます。

【9種類の生薬】

ケイヒ:体の表面を温め、冷え症改善、代謝促進

ショウガ:体を芯から温め、発汗、血液促進

シソ葉:リラックス作用、利尿、発汗

ビワ葉:皮膚の新陳代謝、むくみ改善

霊芝:滋養強壮、免疫UP、咳止め

ドクダミ:デトックス、利尿

ハトムギ:デトックス、利尿、肌荒れ

甘草:保湿、解毒、各生薬の作用を補う

紅花:血の巡りを改善、婦人病、冷え

実際に試飲や購入していただいた患者様からは

「甘みがあって飲みやすい」

「香り高くて美味しい」

などのお声をいただいております。

ただ“飲むだけ”で終わるのではなく、味や香りと共に温かさを楽しむ時間が心身を癒すことに繋がります。

“温かい飲み物”は、身体を内側からゆるめるだけでなく、気分や自律神経にも作用します。胃と自律神経・気分は深くつながっています。

胃が楽になると、

・気持ちが落ち着く

・不安感が和らぐ

・眠りが良くなる

といった変化を感じる方が多いのも、こうしたつながりが背景にあります。

だからこそ、日常の小さな“ゆるめ時間”を大切にすることが、胃疲れ対策としてとても有効なのです。

この季節、私たちの身体は知らず知らずのうちに頑張りがちです。胃が重たい、なんとなく気分が沈む…そんなときは、まず身体を内側から温める習慣を取り入れてみましょう。

温かいお茶をゆっくりと楽しむことは、ただの水分補給以上の意味を持ちます。胃と心を同時に休ませてくれる時間になります。

食後5分10分ほど時間をおいて「消化の準備」の一杯、仕事や家事の合間に「休息ルーティン」の一杯、寝る前の「休むモードのスイッチ」の一杯。

ぜひ前回ご紹介した「胃と気分のつながり」の知識と合わせて、

冬のやさしいセルフケア習慣として取り入れてみてください。

詳細については各院受付にて!

みなさんこんにちは!セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院の佐々木です。

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます!

年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか?長期休みで疲れが取れるかと思いきや、帰省で長時間の移動や宴会での暴飲暴食、久しぶりに会う親族との会話で気を遣ったり……何かとお疲れの方も多いように思います。

なんだか胃が疲れてくると、気分まで落ち込んでくるような感じがしませんか?

「胃が重たい日が続いてから、なんとなく気分も晴れない」

「食欲が落ちると、やる気や集中力まで下がる」

これは決して珍しい訴えではなく、鍼灸臨床の現場でも非常に多く見られます。以前のブログでも脳腸相関(brain–gut interaction)というワードを目にした方は多いかと思います。今回はもう少し掘り下げてお話させていただければと思います。

胃は単なる消化器官ではなく、感情・自律神経・ホルモン分泌と密接につながる臓器です。

胃疲れが続くと、気分や精神状態に影響が及ぶのは、自然な生理反応なのです。

胃と脳を結ぶ最大の神経は迷走神経です。

この神経の特徴は、約8割が「胃腸から脳へ情報を送る」役割を担っている点にあります。

つまり、

といった状態は、常に脳へ「不調の信号」として伝えられています。

脳はその信号を受け取ることで、

といった反応を引き起こしやすくなります。

セロトニンは、気分の安定や安心感に関与する神経伝達物質です。

実はその約90%が消化管で産生されています。

胃疲れが続くと、

が起こりやすくなり、結果としてセロトニン産生も低下します。

その結果、

こういった精神的な症状が出てきてしまいます。

これは「気持ちの問題」ではなく、身体の状態が崩れているサインです。

医学研究では、胃腸機能の低下が続くと、

炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-αなど)が増加することが示されています。

これらは血流を介して脳へ影響し、

を引き起こす要因となります。

つまり、

胃疲れ → 軽度の炎症 → 脳機能への影響

と波及して不調が引き起こされるのです。

胃の不調と気分の落ち込みが重なると、

「自分が弱いからでは?」と感じてしまう方も少なくありません。

しかし実際には、

身体の疲労が先にあり、心は後から影響を受けている

ということがほとんどです。

胃を整えることは、

ための重要な一歩です。

胃は、心身のバランスを映し出す非常に繊細な臓器です。

胃の不調が続くときは、身体と心の両方が疲れているサインかもしれません。

気分の落ち込みを感じたとき、

「心」だけでなく「胃」にも目を向けてみる。

それが回復への近道になることも少なくありません。

ぜひ参考にしてみてください。

みなさんこんにちは!セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院の佐々木です!

今回は今の時期に多いお悩みである「睡眠」をテーマにお話しさせていただきます。最後までお付き合い頂けますと幸いです。

冬になると

「布団に入っても体が冷えて眠れない」

「夜中や明け方に目が覚めてしまう」

「寝たはずなのに疲れが取れない」

といった睡眠の悩みを訴えられる方が増えてきます。

寒さの影響で体がこわばり、自律神経も乱れやすくなるこの時期は、睡眠の質が低下しやすい季節 でもあります。

こうした冬の睡眠トラブルには、実は 体温の変化 が深く関係していることが、近年の研究から分かってきています。

寒い時期に入り、暖房や分厚い寝間着を用意される方が増えていますが、実は人の体は眠りにつくために 深部体温(体の内部の温度)を下げる必要 があります。

これは夏でも冬でも変わらない、人間の生理的な仕組みです。

しかし冬場は、

・寒さで体が緊張しやすい

・冷えを防ごうとして血管が収縮しやすい

といった理由から、体温をうまく調整できず、深部体温がスムーズに下がらない ことがあります。

その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。

冬になると「体が冷えているから眠れない」と感じる方が多いですが、

実は 表面が冷えていることと、深部体温が下がることは別 です。

眠りに入るときには、

体の中心部の熱を、手足などの末端から外へ逃がす必要があります。

ところが、冬場は手足が冷えすぎて血流が悪くなり、

熱をうまく外に逃がせなくなる ケースが少なくありません。

この状態では、深部体温が下がらず、体は「まだ休む準備ができていない」と判断してしまいます。

研究では、体温がうまく下がらない状態が続くと、

・寝つくまでに時間がかかる

・夜中に目が覚めやすくなる

・深い睡眠が減り、眠りが浅くなる

といった変化が起こりやすいことが分かっています。

また、寒さによって交感神経が優位になりやすく、

睡眠中も体が緊張したままになってしまうケースも少なくありません。

「冬になると疲れが抜けにくい」という方は、

この体温と自律神経の影響を受けている可能性があります。

寒い時期の睡眠対策として、特に重要なのが 入浴 です。

冬場はシャワーだけで済ませてしまう方もいますが、

体温の観点から見ると、湯船につかることには大きな意味があります。

入浴で一時的に体温を上げることで、その後に 自然な体温低下 が起こりやすくなります。

この体温が下がる流れが、眠気を引き出してくれます。

ポイントは、

就寝の1〜2時間前に入浴を終えること。

寝る直前の入浴は体温が下がりきらず、かえって目が冴えてしまうことがあるため注意が必要です。

冬の睡眠では、「冷やさないこと」と「温めすぎないこと」の両立が大切です。

寒すぎる寝室では体が緊張し、

逆に暖房を強くしすぎると、布団の中で熱がこもりやすくなります。

研究では、

体が自然に体温調整できる環境 が、深い睡眠につながりやすいとされています。

・寝室を冷やしすぎない

・布団の中が蒸れないよう調整する

・首・手首・足首を冷やしすぎない

といった点を意識してみてください。

寒い時期に特に意識していただきたいポイントをまとめます。

・就寝1〜2時間前に湯船につかる

・手足を冷やしすぎない

・締め付けの少ないパジャマを選ぶ

・寝室を寒くしすぎない

・寝る直前までスマホやテレビを見続けない

これらは、体温と自律神経の両方を整えるうえで大切な習慣です。

冬の睡眠トラブルは、単なる冷えだけでなく、

体温のリズムが乱れていること が背景にある場合も多くあります。

大切なのは「体を温めること」だけでなく、

眠るためにきちんと体温を下げられる状態を作ること です。

寒い季節だからこそ、体温の変化を意識した生活を心がけてみてください。

それが、冬でも質の良い睡眠につながっていきます。

最後までお読みくださりありがとうございました。

当院では不眠で悩まれている患者様もご来院されています。お気軽にお問い合わせくださいませ。

セドナ整骨院・鍼灸院

みなさんこんにちは!セドナ治療院グループ 千葉駅前院 鍼灸あんま指圧マッサージ師の佐々木です!

今年も残すところあとわずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

12月に入り、気温がぐっと下がって朝晩は特に冷え込みが厳しくなってきました。年末に向けて忙しさが増すこの季節は、知らず知らずのうちに体が冷えてしまい、怠さや不調が出やすくなりますよね。

今日はそんな冬を少しでも楽に、あたたかく、元気に過ごしていただくための「温活」についてご紹介させていただきたいと思います。

まず知っておきたいのが、「体温と健康の深い関係」です。

実は、体温が1℃下がると免疫力は約30%、基礎代謝は約10%低下すると報告されています。

消化吸収の力も弱まり、疲れが取れにくく、冬になると調子が落ちてしまう方が多いのはこのためです。

一方で、体温が1℃上がるだけで血流が良くなり、免疫力・代謝・内臓機能がぐっと高まりやすくなることが知られています。

体温が1℃上がると免疫細胞の増殖やサイトカイン産生が高まり、免疫力が最大で5〜6倍になることが研究で明らかになっており、免疫細胞が活発に働くことで感染症への防御力が向上します。

つまり、ほんの少し体温を上げるだけでも、冬の寒さや疲れに負けにくい身体作りに大きな効果が期待できるのです。

皆さまにより快適に冬をお過ごしいただけるよう、現在

全店舗で

「トーンヌール温活&巡りアップキャンペーン」

◇定価:2,970円(税込)

◇キャンペーン期間オファー

・施術と同時使用: 1500円(税込) 何度でも可

◇キャンペーン期間

・2025年12月1日 ~ 2026年3月31日までを予定

そして、公津の杜院・千葉駅前院・浦安院では

「冬の葉マム(漢方スチーム浴)キャンペーン」

◇通常:1回30分 定価:3,300円(税込)

◇キャンペーン期間オファー

・施術と同時使用 初回:3,300円(税込)→1,100円(税込) 二回目以降:2,200(税込)

◇キャンペーン期間

・2025年12月1日 ~ 2026年2月28日までを予定

(好評の場合によっては3月以後も検討)

上記2つのキャンペーンを実施しております。

トーンヌールは、

火山灰・ミツロウ・シナモン・生姜・当帰を含む7種の生薬がブレンドされた“新感覚の温湿布”です。

天然の火山灰に含まれるマグネシウムが体をじんわり温め、毛穴を開かせることで、生薬成分がスムーズに身体へと浸透していきます。

など、内側から巡りを整える効果が期待できます。

「じんわり身体の内側から深く温まる感覚が気持ちいい」と多くの方にご好評をいただいています。

葉マムは、漢方の蒸気で全身を優しく温める「漢方スチーム浴」です。

まるで身体がふわっと包まれるような心地よい温かさが特徴です。

温熱作用によって、深部体温が上昇し、

などの効果が期待できます。

さらに注目したいのが、温熱刺激によって増える「ヒートショックプロテイン(HSP) 」です。

HSPは「細胞の修復を助けるタンパク質」で、

疲労回復の促進

炎症や筋肉痛からの回復

といった働きがあります。

深部体温を1〜1.5℃ほど上げる葉マムは、このHSPが増えやすい温度域にぴったりで、施術後の「ぽかぽかが長く続く」のはこのHSPの影響といわれています。

冬はどうしても冷えやすく、無意識のうちに体がこわばり、疲れも溜まりやすくなります。

そんな時こそ、少し自分の身体に優しくしてあげる時間を作ってみませんか?

「最近冷えが強くなってきた」

「疲れが抜けにくい」

「年末を元気に過ごしたい」

そんな方には、今回の温活メニューがとてもおすすめです。

当院では、お身体の状態を丁寧に確認しながら、最適な施術をご提案させていただきます。

ご興味がございましたら、どうぞお気軽にスタッフまでお声がけください。

皆さまが心も体も温かく、穏やかな年末を迎えられますよう、

今年も精一杯サポートさせていただきます。

セドナ治療院グループ

・Ekman P, Levenson RW, Friesen WV. Autonomic nervous system activity distinguishes among emotions. Science. 1983;221:1208–1210.

・Niedenthal PM. Embodied emotion. Science. 2007;316:1002–1005.

・Kraft TL, Pressman SD. Grin and bear it: Facial expression influences stress recovery. Psychol Sci. 2012;23:1372–1378.

・Ikeda M, et al. Thermal therapy induces heat shock protein 70 in skeletal muscles. Int J Hyperthermia. 2009;25:84–90.

・Calderwood SK, et al. Heat shock proteins in stress, inflammation, and immunity. J Immunol. 2007;179:2035–2040.

・Qiu Y, et al. Effects of thermotherapy on autonomic nervous system function. J Physiol Sci. 2019;69:135–145.

・小林弘幸. 体温と免疫・自律神経の関係について. 順天堂大学健康科学研究資料. 2021.

・NIH. How Heat (Fever) and Inflammation Affect Immune Cells. National Institutes of Health. 2020.

こんにちは!セドナ整骨院千葉駅前院の鍼灸師・あんま指圧マッサージ師の佐々木です。

前回、冬の養生について東洋医学的な観点から「腎」や生活習慣、食養生などをお話しさせていただきました。今回はそちらも踏まえて経穴(ツボ)を用いたセルフケアやお勧めの薬膳レシピ、また冬にお勧めの精油とその使用方法についてお話させて頂きたいと思います。

鍼灸治療では、冬に多い冷え・倦怠感・むくみ・頻尿・不眠・腰痛・膝の症状などを「腎気の低下」や「陽気不足」と捉え、ツボを刺激することで全身の巡りを整えます。

「腎兪(BL23)」「関元(CV4)」「足三里(ST36)」「三陰交(SP6)」は冬と深い関係のある「腎」に活力を与えてくれるおすすめの経穴です。今回は1つずつ位置とその効能についてご紹介させていただきます。

※()内に書かれている番号はWHO (西太平洋地域事務局) の会議で、正式に国際標準化された経絡経穴361穴の国際番号です。

場所:親指が背中側に来るようにしてウエストの一番くびれているところに手を置いた時、親指が触れるところ(第2・第3腰椎棘突起間から指2本分外側)

効能:腰痛、膝痛、泌尿器系疾患、生殖器系疾患、冷え性、婦人病

腎の「気」がめぐって出るところとされ、腎に関わる症状に使われる代表的なツボです。座った状態や立った状態で押すのも良いですが、仰向けで寝た状態で背中に拳を入れるようにして刺激することもお勧めです。

場所:おへその下から指4本下方

効能:泌尿器系疾患、生殖器系疾患、消化器系の不調、体力回復

「関」とは関所、つまり重要な場所。「元」とは元気のこと。元気が生まれる場所、元気がないときに使うツボとして古くから使われてきました。お腹にあるツボですので、力加減に気を付けながら軽い力で円を描くように刺激していきましょう。特に冬場や夏のクーラーでの冷えはカイロやせんねん灸で温めるとベストです。

場所:膝を軽く曲げたとき、膝の骨の下にできるへこんだ場所から指4本下方

効能:消化器系の疾患、婦人病、高血圧、慢性疲労、坐骨神経痛、片麻痺、膝・下腿の障害

「里」とは邑・居・集まる・通ずる、の意味で、「三」は犢鼻というツボの3寸下にあるという意味と、上焦・中焦・下焦の3つの部位の治療に効果があるためこのように命名されました。奥の細道を執筆したかの松尾芭蕉もこのツボを用いて長旅を乗り越えたとの記載があり、最近では自律神経の反応点としても注目されているツボです。歩き疲れに効果もありますので、旅行の際はご活用ください。

場所:内くるぶしから指4本上、すねの骨の際

効能:婦人科の疾患、生殖器系疾患、消化器系疾患、下肢の冷え、虚弱体質

足の三陰経(肝・脾・腎)が交わる穴のためこのように命名されています。女性に多いお悩みである下半身の冷えや生理痛をはじめとした婦人科系の疾患に特に効果が高いため女性のためのツボとも言われています。足元が冷えやすいこの時期はせんねん灸で温めてあげるととても良いです。

◎ご紹介させていただいたツボを指で優しく押したり、カイロやせんねん灸で温めるなどの刺激を加えると、血流の改善・自律神経の調整・免疫を高めるなどの効果が期待できます。冬場は外気が冷たい分、体の内側にある陽気を育てることが大切です。

冬は空気が乾燥し、喉や鼻を痛めやすいです。感染症に気を付けたいこの時期には免疫を高めリラックス効果のある精油や殺菌作用・強壮作用のある精油がお勧めです。代表的な3つを今回はピックアップしてご紹介させていただきます。

基礎情報

主な産地…フランス、ブルガリア

科名…シソ科

学名…Lavandula angustifolia

精油のお話をする際にはまず欠かせないラベンダー。

古くから様々な用途で広く愛されて使われ、学名の「Lavandula」はラテン語の「lavo(洗う)」、「lividus(青みがかった鉛色)」に由来するといわれています。

リラックス効果の他にも炎症を抑える抗炎症効果や感染症予防に嬉しい抗菌・抗真菌作用、肌の再生を早める作用が期待できます。

月経前症候群(PMS)に対してラベンダーを用いた研究が行われたこともあり、軽度から中程度の月経前症候群(PMS)を持つ20代女性17名を対象にラベンダー精油の香りを10分間吸入させたところ、副交感神経が活性化し、気分の落ち込みが軽減したとの結果が出ています。月経にまつわる薬は副作用が出るケースも多く、お困りの方も多いかと思います。PMSでお悩みの方はぜひお試しください。

使用方法:

基礎情報

主な産地…アフリカや中東地域

科名…カンラン科

学名…Boswellia carterri

フランキンセンスは高い抗菌・抗真菌作用、抗炎症作用、鎮静作用があり、古代エジプトではミイラ作りにも使われていました。樹脂に抗菌作用があるため、腐敗を防ぐ役割があったそうです。そしてエキゾチックな香りがすることから宗教的な儀式での使用も非常に重要で、神聖な香りとして古くから重宝されてきました。

使用方法:

基礎情報

主な産地…台湾、日本

科名…ヒノキ科

学名…Chamaecyparis obtuse

日本特有の湿気の多い気候から守るために、湿気に強いヒノキは古くから神社仏閣などの建材として利用されていました。疲労回復や冷え、むくみにも効果が高く、冬にお勧めの精油です。

使用方法:

今回は、冬の養生に最適な「白菜・卵・きくらげ」を使った簡単レシピと、体の芯から温まるミルフィーユ鍋をご紹介させていただきます。目安として1~2人前の量を記載しておりますが、適宜適量ご用意くださいませ。

ポイント:

作り方:

身体を冷やしにくい組み合わせなので、冬の夕ご飯にぴったりです。

①1枚ずつはがした白菜1/2と豚肉500gを交互に重ねる。鍋の幅に気を付けて切り、隙間がないようにつめていく

②酒100ml、水300ml、塩麴大さじ2を鍋に入れて煮る

③味噌大さじ2、ごま油大さじ2、ポン酢大さじ3、砂糖大さじ1、すりごま大さじ1をまぜあわせたタレを作り、かけて食べる

塩麹で肉がやわらかくなり、腎の働きを助ける豚肉・体を潤す白菜の組み合わせで冬に最適な養生鍋です。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回のブログはいかがでしたでしょうか?寒さで疲れが出やすいこの季節、免疫を高め体調を整えていきたいですよね。外に出るにも億劫な時期ですが、こうした少しのひと手間で体を労わり、生活の質を向上させることが出来ます。ぜひ実践し、セルフケアにご活用くださいませ!

セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院 佐々木

こんにちは!千葉駅前院の出口です。

早い物で今年もラスト1か月、皆様、悔いの残らない2025年をお過ごし下さい。

この秋から冬にかけてインフルエンザを中心とした感染症も増えて参ります。

私自身、今年の3月に感染性胃腸炎を患い、とても苦しい思いをしました。

健康には留意していますが、それでも体調を崩す事はこれからの人生の中でもあります。

皆様、どうぞご自愛くださいませ。

ここ最近のお問い合わせの傾向なのですが、コロナ関連のお問い合わせが全体数としては多くないですが増えてきております。

特にコロナ後遺症の問い合わせが多く、その訴えは多岐にわたります。

本日はデータ自体が少し古いものもありますが、現在でも多くの人が悩まされているコロナ後遺症に関して私なりの見解と、医学論文や厚生労働省、WHOなどでもよく言及される代表的な情報を纏めました。

少しでも皆様の力になれると幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

「誰でも起こる可能性がある?コロナ後遺症とは」

私の住む、千葉県でも県のHPに「コロナ罹患後症状(いわゆる後遺症)に悩む方の診療をしている医療機関について」という」ページがございます。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/rikangoiryokikan.html

多くの患者様がコロナ罹患後症状に悩まされているのだとわかりますし、また私達も方でも急性COVID-19から回復した後、さまざまな症状を報告することが臨床上よくあります。

以下はオランダの7万6千人対象で、対象群を設定した研究で、この研究によると感染者の8人に1人(12.7%)がLong COVID(コロナ後遺症)になったとしています

引用:https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01214-4/fulltext

論文によって後遺症の発症率にはかなりの幅があります( 10~87.4% )

WHO(英国の国家統計局のデータ採用):10%

オランダ(対照群あり、7万6千人エントリー):12.7%

国立国際医療研究センター:25.8%が18か月後も何らかの症状

和歌山県の調査:163人中75人になんらかの後遺症

世田谷区の調査:3710人中48.1%に後遺症

2023年発表の厚労省の調査結果でも、感染後に後遺症になった割合が成人で11.7~23.4%と報告されている

5歳~17歳でも6.3%

引用:https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001146453.pdf

上記のように差はあれど、従来の風邪やインフルエンザと違い後遺症が残る事が多いと感じるのではないでしょうか。そしてこれは私も日々臨床に携わらせて頂く中での印象と近いものがございます。

「日本のコロナ後遺症患者数」

2023年5月7日現在、厚労省発表で感染者数は約3380万人

仮に10%がコロナ後遺症になっているとすると約338万人

適切に検査が受けられなかった方々を含めると、さらに多くの方が罹患している可能性が示唆される

しかし、罹患から1年後に寛解(いったんすべての症状が消失)を経験した人の割合は15%と言われています

https://www.nature.com/articles/s41467-022-29513-z

つまり1年後も何かしらの後遺症(後遺障害)を持っている人の方が割合として多いという事です。

ここまでくると後遺症がないという方の方が珍しいのではないかと感じてしまうほどです。

「コロナ後遺症による経済損失」

米国では2022年8月の時点で400万人が働けなくなっている可能性があり、最大で32兆円の損失になっている可能性がある、と推定されています

引用:https://www.brookings.edu/articles/new-data-shows-long-covid-is-keeping-as-many-as-4-million-people-out-of-work/

日本ではコロナ後遺症によって2024年だけで18億時間以上の労働時間が失われる可能性があり、11兆円以上の潜在的コスト(GDPの1.6%)になると推定されており、このコロナ後遺症が与える経済損失は図り知れないものです。

引用:https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/download/ei264_-

_an_incomplete_picture_understanding_the_burden_of_long_covid_v8.pdf

「コロナ後遺症の定義」

世界中で多くの研究が進む中で世界保健機構(WHO)ではコロナ後遺症の定義を以下のものにするというように発表されています。「COVID-19に罹患してから通常3ヶ月経過した時点でみられる症状で,少なくとも2ヶ月以上持続し、ほかの疾患による症状として説明がつかないもの」

また米国疾病予防センター(CDC)では「COVID-19に罹患してから4週間以上経過した後に新規, 再発, もしくは増悪して経験されうる幅広い健康上の問題」となっています。

しかし2024年のNASEM Long COVIDの定義では「Long COVIDは急性SARS-CoV-2感染後に発生するが、最初の感染の検査室での確認やその他の証明は必要ない」と述べています。

つまりこの定義では、Long COVIDは、最初に認識されたかどうかにかかわらず、あらゆる重症度の感染症(無症候性感染症を含む)に続く可能性があることを強調しているものといえます。

「後遺症に関連するメカニズム」

ACE2受容体は、新型コロナウイルスの感染経路として重要な役割があるとされ、ウイルスの表面のとげ(スパイク)が人体の中にある宿主細胞「ACE2受容体」と結合することで感染を引き起こします。

このACE2受容体は全身の組織に存在しており、肺の細胞だけでなく、血管、消化管、腎臓、心臓、脳など、全身のさまざまな組織に広く発現しています。(例えばインフルエンザであればインフルエンザウイルスは呼吸器に結合する為、呼吸器の症状が好発します)

このため、新型コロナウイルスは体内の多くの臓器に感染を広げ、多様な症状を引き起こすと考えられています。

・ウイルスの貯留により, 免疫システムが過剰に応答し, CD8(+)T細胞数が対照群の100倍まで急増し、全体的な免疫反応の低下を引き起こす

・抗核エンベロープ抗体のレベルの低下と呼吸器疾患の存在が後遺症の症状の発現に関連していた

・後遺症患者は, 健常者と比較してコルチゾール値が著しく低い

引用:Klein J, et al. Nature. 2023 Nov;623(7985):139-148.

「代表的なコロナ後遺症の症状」

「倦怠感(強い疲労感)」「呼吸困難・息切れ」「持続した咳症状」「嗅覚障害(においがしない、弱い)」「味覚障害(味がしない、変化する)」「ブレインフォグ(集中力低下、思考力の鈍化、記憶力の低下)」「記憶障害」「繰り返す頭痛」「めまい」「動悸胸痛・胸部圧迫感」「関節痛」「筋肉痛」「睡眠障害(不眠、過眠)」「抑うつ・不安などの精神症状」「脱毛」「喉の違和感や痛み」「便秘、下痢や腹痛、膨満感など消化器症状」「手足のしびれなどの感覚異常「微熱や体温調節障害」「心拍数の上昇」などなど

新型コロナウイルス感染後遺症の症状「もぐらたたき」と形容されることがあり、いろいろな症状や治癒過程、様々な程度、単一・複数で症状が出たり消えたりします。

「後遺症のリスク因子」

後遺症のリスク因子としては以下のものが報告されています。一部、紹介させて頂きます。

女性は男性の2倍

60~79歳:→若年層の25%リスク↑

80歳以上→若年層の60%リスク↑

入院を要する→リスク18倍

感染初期の重症度⇔後遺症重症度

経済的な課題・食料安全保障の問題・濃厚接触者の死 など

不安・心配・ストレス・孤独など既存の苦痛は32~46%リスク↑

心理的要因→日常生活機能障害リスクが15→51%に

以上のような後遺症のリスク因子が報告されています。

その中でも最近、頻回してお問い合わせがありました

① 「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)」

② 「ブレインフォグ」

この2つについてお話を行わせて頂きます。

①「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)」

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)とは

筋痛性脳脊髄炎(Myalgic Encephalomyelitis:ME)は慢性疲労症候群(Chronic Fatigue Syndrome:CFS)とも呼ばれ、これまで健康に生活していた人が突然原因不明の激しい全身倦怠感に襲われ、それ以降強度の疲労感と共に、微熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、脱力感、思考力の障害、抑うつ症状などが長期にわたって続く病気で、現段階では治療法が確定していません。

慢性疲労との違いは?

ME/CFSは「強烈な全身倦怠感」が「回復せず」に「日常生活が著しく困難になる」疾患で、一般的な慢性疲労とは全く異なる状態です。

厚生労働省研究班の調査では、日本における人口の約0.1~0.3%(8~24万人)の患者さんがいるのではないかと言われていますが、正確なところはわかっていません。

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の問題点

ME/CFSは、症状に耐える苦しさだけでなく、周囲の人たちに「サボっている」と誤解されるつらさや、働けないことによる経済的な不安がストレスとなり、症状がさらに悪化している例も多くあります。

客観的な検査方法も確定しておらず、また診断を確定することが難しいため、何年も診断がつかずに悩み続ける方もいます。

「こんな症状が6ヶ月以上続いていませんか?」

・強い倦怠感を伴う日常活動能力の低下

例)全身倦怠感のため、社会生活や労働が出来ず、自宅にて休息が必要である。

※仕事や育児など、疲労の原因がはっきりしている場合は「慢性疲労」であり、慢性疲労症候群には当てはまりません。

・活動後の強い疲労・倦怠感

例)短時間であれば、日常生活における活動は可能であるが、その後に激しい疲労感に襲われ、1日以上横になって休息が必要である。

※活動とは、身体活動だけでなく精神的ストレスや脳疲労を含む

・睡眠障害、熟睡感のない睡眠

・認知機能の障害

例)思考力や記憶力とともに、注意力、集中力などの低下がある。

・起立性低血圧や起立性頻脈(起立性調節障害)

例)立ちくらみや起立時の動悸、頻脈、血圧低下など。5分以上たっていることが難しいこともある。

引用:https://www.city.kobe.lg.jp/a38966/kenko/health/promotion/sonota/cfs.html

現在の所、客観的な検査は存在しないと言われていますが、様々な評価尺度をもとに診断を受けてご来院されてくる患者様が散見されます。臨床的な側面での話になりますが、ME/CFSを罹患している患者様はご自宅から外出し、院に来ることも難しい状態です。また長い間(数年単位で)罹患していらっしゃった方が多く、回復までには時間を要する事があります。ですが、私たちのできる切り口は多くありまして、例えばME/CFSの方の多くが訴える睡眠障害に関しては鍼やお灸、アロマテラピーなどの施術と同時並行して認知行動療法などを組み合わせる事で解決の糸口になる可能性が高いと感じます。

② ブレインフォグとは

頭の中が混雑し、思考や集中力が鈍くなる現象です。情報処理が難しく感じ、記憶や判断に影響を与えることがあります。ストレス、睡眠不足、栄養不良、慢性疲労などが原因で起こることが多く、うつ病や不安障害とも関連があります。脳内の神経伝達物質や炎症の影響も考えられます。

ブレインフォグの原因については、まだはっきりと詳しいことは分かっていないとされていますが、様々な要因が関係しているのではと考えられています。

新型コロナウイルスのような感染症にかかると、ウイルスと戦うためにタンパク質ができて脳に入り込み、炎症が起きることで脳が正常な機能をしなくなるといった機序が推測されています。

その他に、ホルモンの変化や抗うつ薬などの薬の服用、何かしらの病気など様々な原因がきっかけになり、ブレインフォグの症状が発現するのです。さらには、わたしたちが生活している中でも原因となることがあります。

たとえば、スマートフォンやタブレット、パソコン、ゲーム機などの通信機器です。これらは、見ているだけで常に情報がどんどん頭の中に入っていきます。自分が意識していない情報を無意識に目から脳に伝わり、脳に負荷をかけてしまうのです。

引用:一般社団法人 日本精神医学研究センター https://japan-seishin-research.org/symptoms/brain-fog

このように脳に負荷をかける事が原因であるならば、鍼治療の出番だと考えております。

鍼灸治療の歴史は遠く中国、その発祥は数千年前といわれ、漢方薬とともに東洋医学の中心となってきました

はじめは石で出来た針が用いられ、金属文明の発達とともに、鉄針が使われるようになり、その後、診断及び治療の技術も体系化されてゆき、これらを集大成した最古の医書「黄帝内経」はすでに紀元前に書かれています

この30年ぐらいで、鍼灸治療は世界的に急激に基礎研究が進んでいる、例えば、経穴(ツボ)に目を向けてみると、全身には約361個の経穴があり、一部は左右対称に存在、経穴は、筋肉と骨が交わる場所、筋肉同士が交わる場所など、血行が悪くなりやすい場所に多く分布しているとされています

伝統的に抑うつや自律神経系の疾患には代表的なツボがあり、とくにこの5つは効果が高いとされてきており

「SP6:三陰交」「PC6:内関」「ST36:足三里」「LR3:大衝」「LI4:合谷」

各経穴への鍼刺激と脳血流の反応部位というのは近年、うつやうつ症状の研究が進むにつれわかってきており、当院でもブレインフォグの診断を受けた患者様に使用し効果を発揮しています。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

お問い合わせでも「コロナ後遺症を治すことはできますか?」というお問い合わせを多く頂戴いたします。

急性腰痛(ぎっくり腰)や足関節の捻挫などはっきりとした原因があるものでしたら、何回でどのぐらいの回復が見込めますよ。という話をさせて頂きますが、コロナ後遺症に関してはまだまだその段階まで医療が追い付いていない印象で、まだまだ研究と改善の余地が多い症状です。

私達、セドナ治療院グループでは鍼灸・整体・自律神経治療・アロマオイルトリートメント・手技療法をメインに施術を行わせて頂き、これに悩む患者様が回復されてきていますが、個人の報告を見ていると食事療法・温浴・サウナ・マインドフルネス・漢方などで改善の報告がみられました。

「最後に」

最近ではコロナ感染後症状の報告も多く、全容が見えつつあるのかと思う反面、まだまだ最前線で戦う医療従事者の方がいらっしゃるのも事実です。

名称に関しては感染初期の研究で世界中様々な名称が使用されていました。例を挙げると

・Post-(acute) COVID condition(WHO, CDC)

・Long COVID (syndrome)

・long-haul COVID

・long term effects of COVID

・chronic COVID

・post-acute sequelae SARS-Cov-2 infection (PASC)

・post-COVID Neurological Syndrome (PCNS)

・日本では罹患後症状などとなっています。

しかしこれらの

現在は世界中で「Long COVID」に統一されているようですので、多くの論文や知見が集まる事で更なる解明と平和、コロナ後遺症で苦しむ患者様が一日でも早く、そして一人でも多く回復してくれることを切に願っております。

最期までお付き合いいただきありがとうございました。

セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院

みなさんこんにちは!セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院の佐々木です!

10月の中旬から下旬にかけて急激に気温が下がり、体調を崩す方が増えてきましたね。空気の乾燥も進み、のどや皮膚の不調、冷えによる肩こりや腰痛など、冬に特有の体調変化が見られる季節です。みなさまはいかがお過ごしでしょうか?

インフルエンザ流行のピークは例年12月下旬〜翌年2月頃とされていますが、2025年は10月の時点でインフルエンザ疑いの方が9000人に上り、例年より早く流行が始まっています。また百日咳も増加傾向にあり、日本健康安全保障研究所(JIHS)の最新データによると、8月10日の時点で今年の症例数は64,467件と、2024年全体の15倍以上に達しました。

感染症や寒さによる不調を予防するためには、「冬の過ごし方=養生」がとても重要です。今回は、東洋医学の視点からみた「ためる季節」冬の過ごし方について詳しくご紹介します。

東洋医学では、季節と臓腑には深い関わりがあるとされます。春は肝、夏は心、秋は肺、そして冬は腎にあたります。腎とは単なる腎臓だけでなく、「生命エネルギーの根本(腎精)」を蓄える重要なシステムです。腎精は成長・発育・生殖・老化・免疫など、人間が生命を維持する為の根幹に関わります。

そして一年のサイクルをその季節ごとに一文字で表すと春は「生」、夏は「長」、秋は「収」、そして冬は「蔵(ぞう)」となります。春に植物が芽吹き生まれ、夏は青々と枝葉を伸ばし、秋には実った食物を収穫し、冬を越すために収穫した食物を貯蔵する。

つまり、冬はエネルギーを外に出すのではなく、「内に溜め、守る」ことが重要な時期と表現することが出来ます。

現代人の多くは、冷え・疲労・睡眠不足・ストレスなどによって、この「蔵」の働きが乱れがちです。慢性的な疲労感や冷え、むくみ、腰痛なども「腎虚(じんきょ)」という腎が弱っているサインです。

特に腰や下腹部を冷やすことは腎を傷める原因になります。腹巻き、レッグウォーマー、温かい飲み物などで体の中心を温めましょう。体を「冷やさないこと」は、冬の最大の予防です。

また、足湯や温灸などで「下半身を温め、上半身を緩める」ケアも効果的です。腎の経絡は足裏から腰まで走るため、足元を温めるだけでも全身の血流が改善し、自律神経のバランスも整いやすくなります。

『黄帝内経』には「冬は早く寝て、日が昇ってから起きる」と記されています。これは、自然のリズムに合わせてエネルギーを「蓄える」ことの重要性を説いた教えです。

特に冬は日照時間が短くなるため、メラトニンという睡眠へと導く作用を持つホルモンの分泌が早まります。これによって脈拍・体温・血圧などが低下し体が睡眠の準備を早く行ってしまうのです。冬場に眠気が強くなる方はこのケースが多いです。

そのため夜更かしやブルーライトの刺激によってメラトニンの分泌リズムを乱してしまうと、睡眠の質が低下し、免疫力や代謝が下がります。湯船に肩までつかることや照明の明るさを落とす、スマホをの使用を控えるなど、夜の「静」の時間を大切にしましょう。

就寝前のおすすめ習慣は、40度前後のお湯に10〜15分ゆっくり浸かって全身の血流を促し、副交感神経を優位することです。布団に入る1時間~2時間前の入浴は睡眠時に最適な体温に近付けるため、より上質な睡眠につながります。入浴後は白湯で体内を潤し、心身を温めてから布団へ入りましょう。

また、休日に寝だめをするのではなく、起床時間を一定に保つことも腎を守るポイントです。お休みの日でも普段の生活リズムを乱さず、整えることが「ためる力」につながります。

冬の食養生では、「温める」ことと「腎を補う」ことを意識しましょう。東洋医学で腎は「黒」と対応し、黒い食材は腎を助けるとされています。黒ごま・黒豆・ひじき・海苔・昆布・きくらげなどは、カリウムや鉄などのミネラル・食物繊維・抗酸化物質などが豊富にふくまれており、髪や骨、ホルモンバランスの維持にも役立ちます。

また、羊肉・鶏肉・生姜・にら・にんにく・ねぎなどの「陽性食材」は体を内側から温めてくれます。特に鍋料理は冬の理想的な食養生。根菜類や薬味を加えて、栄養と温かさを両立させましょう。

注意点として、唐辛子やにんにくを過剰に摂ると体内の「陰」を少なくしてしまい、のぼせや乾燥の原因になり、また胃腸の疲れにもつながる場合があります。体を温めてくれる印象の多い食物ですが、刺激物は冷え性の方でも控えめにし、体調に合わせた温め方を心がけましょう。

そして冬に不足しがちなのが「潤い」。大根・白菜・れんこん・白きくらげなど、水分を補う食材を取り入れることで、肌や粘膜の乾燥も防げます。温かいスープやお粥で「温と潤」を両立するのが理想です。

冬は自然界の動きが静まり、生命が内へ籠る季節です。人の心もまた、「静」を保つことが求められます。心が常に外に向かい、焦りや不安を感じる状態は、腎精を消耗させてしまいます。

心を整えるには、「ゆっくりする勇気」が必要です。読書・深呼吸・温かい飲み物を味わう・静かな音楽を聴くなど、五感を休ませる時間を持ちましょう。特に寝る前の10分間はデジタルデトックス(スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスとの距離を置くこと)を行い、自分と向き合う穏やかな時間を作ることが、冬の養生になります。

また、東洋医学では「恐」は腎の感情とされます。過度な心配や恐れは腎を傷めます。意識的に安心感を持ち、「まあいいか」と受け流すことも、心の健康にとって大切なスキルです。

焦らず、ため込みすぎず、「今の自分を受け入れる」こと。それが春への準備になります。

冬は頑張る季節ではなく、「休む季節」です。外に向かうよりも、内側を整えること。これが春の健やかな芽吹きを生み出します。冷えを防ぎ、腎を養い、静けさを大切にすることが、東洋医学の「冬の智慧」です。

鍼灸や食養生を通して、自分の体の声を丁寧に聞く時間を持ってください。冬の静寂を味方につけることで、次の季節をより軽やかに迎える準備が整います。

今回のブログはいかがでしたでしょうか?もしもっと詳しく聞きたい、ここがわからない等ございましたら是非お気軽にスタッフまでお声がけください!

次回は経穴(ツボ)を用いたセルフケアについてお話させていただきますので、お読みいただけますと幸いです。

セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院 佐々木

みなさんこんにちは!セドナ整骨院 千葉駅前院の佐々木です。

前回に続き、今年6月に当院で行われた健康セミナーでご紹介させていただいたご自宅での心のセルフケアについてお話しいたします。

日々の生活の中で、私たちは気づかないうちに多くのストレス刺激にさらされています。

しかし、その「ストレス反応」は必ずしも悪者というわけではありません。私たちの身体が本来持っている“自分を守るための仕組み”なのです。

実践の前に、まずストレスによって起こる反応の種類をみていきましょう。セミナーでは3つの主要な反応を解説しました。

1.闘争・逃走反応

危険に直面したとき、心拍数が急激に上がり、血管が収縮して筋肉へ血流が集中する反応です。

瞬時に体を動かすためのエネルギーを引き出すもので、会議や試験、初めての場所での緊張などもこの反応にあたります。

特に適度な緊張は集中力を高め、私たちの能力を最大限に引き出してくれます。

2.チャレンジ反応

困難に立ち向かうときに生じる前向きなストレス反応です。心拍数は上がりますが、血管は収縮せず拡張するため、脳にしっかりと酸素が届きます。その結果、行動に完全に没頭し、時間を忘れて集中できる状態、いわゆる「ゾーン」に入る感覚が生まれます。スポーツ選手やアーティストにも多く見られる反応です。

3.思いやり・絆反応

強いストレスを感じると分泌される“オキシトシン(幸せホルモン)”によって、人とのつながりを求める気持ちが高まります。

そして誰かに相談したり、支え合ったりすることで、心身の回復が促進されます。

(つまり「一人で抱え込まない」ことが、ストレス対策として非常に効果的です。)

これらは本来、私たちを守り、能力を発揮させるためのシステムです。問題はこれらの「自分の体の反応をどう解釈するか」。例えば、心臓がドキドキしているときに「このまま倒れるかも」と恐れるか、「力を出す準備が整ってきた」と受け止めるか。この“認知の違い”が、体の働きやパフォーマンスを大きく左右します。

セミナーでは、この認知を変えるための実践トレーニングを体験していただきました。

ご自宅でも簡単にできる方法を、改めてご紹介します。

1.言語化トレーニング

今自分が感じている感情を声に出したり、紙に書いたりして「私は今緊張している」「私は今怖がっている」などと言葉で表現します。このように言語化することで自分が今どんな状況下に置かれているのか、今どんな感情を持っているのか客観視しやすくなり、脳が冷静さを取り戻すことが研究でわかっています。

2.ダブルインヘール

呼吸をする際に息を可能な限り深く吸い、吸い終わったあとでもう一段階深く吸い込みます。これは「ダブルインヘール」と呼ばれる呼吸法で、数回繰り返すだけで副交感神経が優位になり、心拍が整います。緊張時はとくに呼吸が浅くなりやすいため、夜寝付きが悪い時などぜひ試してみてください。

3.マインドフルネス瞑想

「今この瞬間」に意識を集中させ、過去や未来の不安から一時的に心を切り離す練習です。

静かな場所で目を閉じ、約5分間、自然な呼吸を繰り返します。

目は開いていても閉じていてもどちらでもよいです。呼吸や体の感覚に意識を向けるだけでも構いません。雑念が浮かんでも「今、考え事をしているな」と気づくだけでOK。無理に止めようとしないのがコツです。

ご紹介させていただいたセルフケアはどれも特別な道具や長い時間などは必要なく、自宅や職場でも簡単に取り入れられます。実際にセミナーに参加された方々からは

「最近寝付きの悪さが気になっていたけれど、マインドフルネス瞑想をやり始めてから寝付きが良くなった」

「仕事中ドキドキした時に試したら落ち着けた」

といった実感の声が多数寄せられました。このブログをお読みになっているみなさんもぜひお試しください!

またもし「ここがわからない」「どうやったらいいんだろう」など今回のブログ内容についての疑問、「このストレスにどうやって向き合ったらいいんだろう」などの日常生活でのご相談がございましたらスタッフへ気軽にお話くださいませ!

次回の健康セミナーは12月14日開催予定です。

テーマは『アンガーマネジメント・怒りとの付き合い方』

日頃、私たちは仕事や家庭、人間関係の中でさまざまな感情を抱えながら生活しています。うれしい、悲しい、不安、そして怒り、これらは誰もが持つ自然な心の反応です。しかし忙しい日常の中では、自分の感情にきちんと目を向ける時間が取れず、気付かないうちに体や心に大きな負担をかけてしまうことがあります。

当院では、こうした「感情と身体のつながり」を患者様ご自身に理解していただき、日々の健康管理にに役立つ知識とセルフケアを、実践形式でお届けします。

体のサインを学び、自分自身を守る力を一緒に身につけませんか?ぜひお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

参考文献:

『Neuropsychologia』References:‘Flow state’ uncovered: We finally know what happens in the brain when you’re ‘in the zone’ | Live Science / written by hiroching / edited by / parumo

スタンフォードのストレスを力に変える教科書:McGonigalKelly

みなさんこんにちは!セドナ整骨院千葉駅前院の佐々木です!

夏の暑さもようやくひと段落。朝晩冷える日が増えてきましたがいかがお過ごしでしょうか?

今回は6月に千葉駅前院で行われた”健康セミナー”の内容を一部抜粋してご紹介させていただきます!

※健康セミナーとは?

→1か月ごとにセドナ治療院グループの千葉駅前院、ユーカリが丘本院、八千代村上院、公津の杜院、浦安院の各5店舗で順番に行われている患者様向けの体についての勉強会です。

今回の題材は「ストレス」

「ストレスって、体に悪いと思いますか?」と問いかけられた時、多くの方が「もちろん悪いに決まっている」と感じるかと思います。肩こり、頭痛、胃の不調、血圧の上昇。日常の中でストレスを感じると、私たちはすぐに体の不調と結び付けてしまいます。しかし、今回のブログで皆さんにお伝えしたいことは、ストレスは必ずしも“悪者”ではないという意外な事実です。

米国で3万人を対象に行われた大規模調査では、ストレスを強く感じている人の中でも「ストレスは体に害がある」と信じている人ほど死亡リスクが高く、一方で「ストレスは自分を成長させるもの」と前向きに捉えている人では死亡リスクが低いという結果が報告されています。つまり、ストレスそのものよりもストレスに対する認知が健康を左右する、ということが科学的に示されているのです。

私たちが緊張したときに心拍数が上がったり呼吸が速くなったりするのは、体が危険に備えてエネルギーを供給しているサイン。これは「闘争・逃走反応」と呼ばれ、生命を守るために必要な生理現象です。本来は遥か昔、原始時代に敵から逃げるために発達した反応ですが、現代ではプレゼンや試験、人間関係など社会的ストレスにおいてこのような反応が起こります。

ここで重要なのが「認知の再構成」という考え方です。このような反応が起こった時、例えば心拍数が上がったとき、「もしかしたら心臓に病気があるのかも」など不安にとらえるとストレスホルモンが過剰に分泌され、血管が収縮して体に負担がかかります。逆に「これは体が力を発揮するための準備だ」と捉えることが出来ると、血管が拡張し、同じ緊張でも体へのダメージが少なくなることが分かっています。

このようにストレスを味方につけた実例として、トップアスリートの方々を想像してみましょう。オリンピック選手や舞台俳優は、大舞台の直前、もしくは最中に必ず緊張を感じます。しかし彼らはその緊張を「失敗するかもしれない不安な状態」ではなく「最高のパフォーマンスを出すための状態」と捉えています。そのため極度の緊張状態の中でもいつも通りのパフォーマンスを発揮し、集中力を途切れさせない状態を維持できるのです。

このように、ストレスを単なる“敵”ではなく“味方”に変える視点は、私たちの日常でも活用できます。仕事、子育て、人間関係など、緊張する場面こそ「体がストレスに対応するための準備をしてくれている」と意識するだけで、日常生活での体、そして精神面への負担が軽減されます。

健康セミナーではこうした最新の知見をわかりやすく解説しながら、日常生活に活かすための思考の変換のヒントや簡単なセルフケアを実際に体験していただきました。

次回のブログでは健康セミナーで行われたセルフケアについての内容をご紹介させていただきますのでお読みいただけますと幸いです!

※6月の健康セミナー開催時の告知ポスターです!

セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院 佐々木

参考文献:スタンフォードのストレスを力に変える教科書:McGonigalKelly

こんにちは!セドナ整骨院千葉駅前院の佐々木です。

今回は「期外収縮に対する鍼灸治療で使われる経穴(ツボ)」についてお話させていただきます。また今月のブログで使用した参考文献も最後に記載しておりますのでどうぞご覧ください。

前回、期外収縮に対する鍼灸治療の臨床研究についてご紹介させていただきましたので、今回はその際に使われた経穴(ツボ)の位置や効能についてお話させていただきます。

また、鍼灸と期外収縮②でご紹介した東洋医学的な観点からの治療で使う経穴についてもお話していきたいと思います。最後までお付き合い頂けますと幸いです。

【臨床研究で使われた経穴】

・内関(ないかん)

位置: 腕の中央、手のひらを上にして、手首の横じわから指3本分上

効能: 心悸亢進(動悸)、胸痛、胃の不快感、乗り物酔い、自律神経の調整

・心兪(しんゆ)

位置: 背中の第5胸椎棘突起の両側、指2本分外側

効能: 心臓の機能調整、動悸、息切れ、不眠、精神安定

・神門(しんもん)

位置: 手のひらを上にして、手首のシワの小指側にある窪み

効能: 動悸、不眠、精神安定、自律神経の調整

・足三里(あしさんり)

位置: 膝の下、脛骨(すねの骨)の外側、膝蓋骨(膝のお皿)の下から指4本分下

効能: 胃腸の調整、倦怠感の改善、免疫力向上、自律神経の調整

・百会(ひゃくえ)

位置: 頭頂部、両耳を結ぶ線と正中線の交点

効能: 自律神経の調整、精神安定、めまい、頭痛、不眠、眼精疲労、肩こり

・太渓(たいけい)

位置: 内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ

効能: 腎の機能調整、むくみ、冷え症、腰痛、のぼせの改善

・厥陰兪(けついんゆ)

位置: 背中の第4胸椎棘突起の両側、指2本分外側

効能: 心臓の血流調整、動悸、胸痛、自律神経の調整

・郄門(げきもん)

位置: 手のひらを上にして、手首の横じわから指4本分上の中央

効能: 狭心症、動悸、胸痛、自律神経の調整、精神不安、ストレス、咳

◎東洋医学的な観点からの治療で使う経穴

・気虚、血虚(心気虚、心血虚)

内関、神門、気海(※)、足三里

※気海

位置:臍から指2本下

効能:息切れ、易疲労、倦怠感、冷え性、生理痛、消化器症状

・瘀血(おけつ)

膻中、血海、三陰交

膻中

位置:胸骨の中央、両乳頭を結んだ線の中点

効能:動悸、息切れ、精神安定、自律神経の調整

血海

位置:大腿の内側、膝のお皿(膝蓋骨)の上端から指3本分上、内側広筋のふくらみの部分

効能:血流促進、婦人科系疾患、冷え症、むくみ、膝の痛み

三陰交

位置:内くるぶしから指4本分上、脛骨の後ろ側

効能:ホルモンバランスの調整、自律神経の調整、血流促進

・気滞(きたい)

太衝(※1)、合谷(※2)、百会

※1 太衝

位置:足の甲、親指と人差し指の骨(第1・第2中足骨)の間、足の指を曲げたときにできるくぼみの奥

効能:自律神経の調整、肝機能の改善、ストレス緩和、血圧調整、頭痛・めまいの改善、目の疲れ、情緒の安定

※2 合谷

位置:手の甲、親指と人差し指の骨(第1・第2中手骨)の交わる部分のくぼみ

効能:全身の気血の巡りを改善、痛みの緩和、免疫力向上、ストレス軽減、頭痛・歯痛・目の疲れの改善、風邪予防

・陰虚(いんきょ)

照海(※1)、三陰交、太渓(※2)

※1 照海

位置:内くるぶしのすぐ下、足の内側のくぼみ(内果下方)

効能:腎機能の改善、のぼせや冷えの調整、咽喉の潤い調整、不眠、婦人科系の不調(生理不順・更年期障害)

※2 太渓(たいけい)

位置:内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ

効能:腎機能の強化、冷えの改善、ホルモンバランス調整、のぼせ・むくみの解消、腰痛・足の痛みの緩和

◎参考文献

・日本循環器学会『不整脈診療ガイドライン』

・AHA/ACC/HRS合同ガイドライン

・Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 11th Edition ・Merck Manual – Consumer Version

・日本内科学会雑誌

・Li X, et al. (2015). “Effects of Acupuncture on Heart Rate Variability in Patients with Cardiac Arrhythmias.” Journal of Traditional Chinese Medicine.

・Wang J, et al. (2018). “Acupuncture and its Anti-Inflammatory Effects on Cardiovascular Diseases.” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

・Zhao Y, et al. (2019). “Clinical Study on the Effects of Acupuncture on Premature Ventricular Contractions.” Chinese Journal of Integrative Medicine.

・全日本鍼灸学会雑誌第69巻第3号『鍼治療単独により心室性期外収縮頻度の減少が得られた一症例』

・日本良導絡自律神経雑誌『今井力:不整脈と良導絡』

今週もお読み下さりありがとうございました。

今回は「期外収縮に対する鍼灸治療で使われる経穴(ツボ)」についてお話させて頂きました。

今回ご紹介した経穴はご自身でもセルフケアの一環として指で押したり、ホットタオルやせんねん灸で温めるなど日常に取り入れやすいかと思いますので是非ご活用ください。

足や手にあるツボから期外収縮へ影響を与えられるなんて想像が難しいかと思いますが、東洋医学では体の問題をその部位だけのものとして捉えるのではなく、体の問題が起こる原因に加えて全身のバランスを見て治療を行っていきます。期外収縮も心臓の機能面だけに着目するのではなく、生活習慣やストレスなど、様々な面からアプローチしていく事が出来ますので、お困り事や不安な事がございましたらどうぞご相談ください!

期外収縮についてのシリーズは一度ここで区切りとなりますが、今月のブログはいかがでしたでしょうか?

もしここについて掘り下げて欲しい等ご要望があれば是非お聞かせください!

セドナ整骨院・鍼灸院 千葉駅前院 佐々木